“雙童”:隱形冠軍背后的“匠人之心”

商報記者:王婷

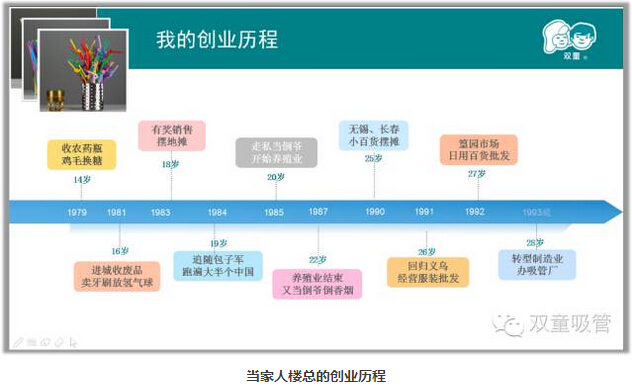

20多年前,“草根”出生的“雙童”,從雞毛換糖的精神中一步一個腳印起步,經歷了義烏的滄桑巨變,在市場變革中敢于創新,使一根小吸管有了大作為。

“沒有義烏,就沒有今天的我,也沒有如今走上國際舞臺的‘雙童’。”在提到“四講四愛”主題活動時,義烏市雙童日用品有限公司董事長樓仲平豪情滿懷,作為最后一批“雞毛換糖人”,他撿過農藥瓶、賣過牙刷、搞過養殖,干了20多個行當,最終在一根毫不起眼的“吸管”上闖出了名堂。他感恩于義烏,因為是義烏哺育了他,助他成長,讓他收獲了成功的喜悅。

如今,在義烏轉型升級的重要關口,作為義烏企業家,樓仲平認為自己有義務有責任做好表率,不忘初心,根植市場,敢于創新,做強企業,做大實業,為義烏發展貢獻自己的一份力。

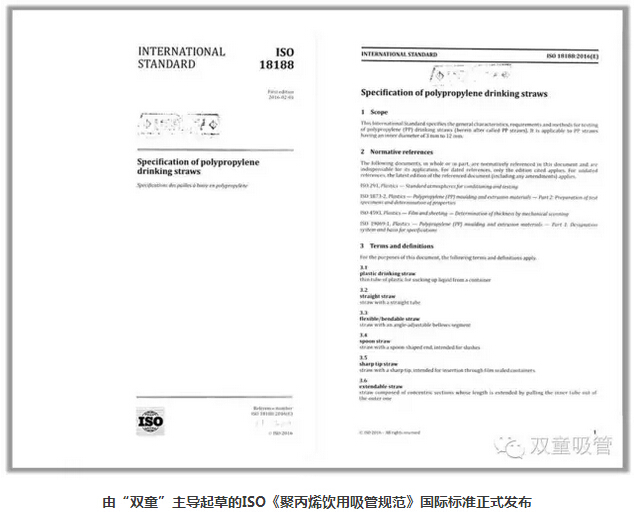

就在十幾天前舉行的第39屆國際標準化組織(ISO)大會上,“雙童”又一次站上了國際舞臺,其主導并起草的《聚丙烯飲用吸管規范》ISO國際標準,成為了我國目前為止189項中國標準走向世界標準的其中一位。

“三流企業做產品,二流企業做品牌,一流企業做標準。”20多年來,“雙童”自始至終都牢牢抓住全球吸管行業標準制定的話語權。而今年,當“工匠精神”被列入政府工作報告中,“雙童”的緊抓行業話語權又被冠以了新的名詞“匠心精神”。

“從差不多的60%到90%已然優秀,但是從90%到99%才是真正的‘匠人’之心。”樓仲平如此理解,也是如此踐行。

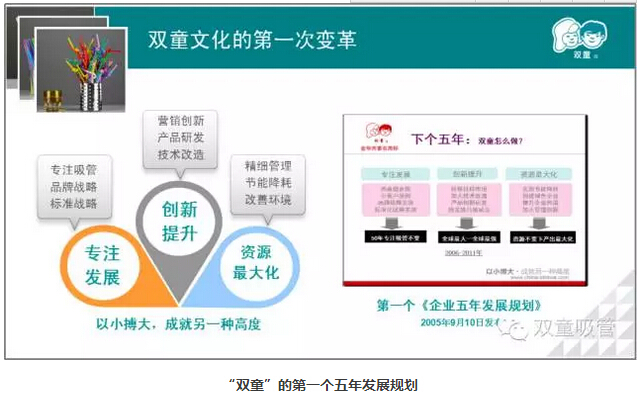

“雙童”的前面20多年,一直向著90%努力。從一開始的粗放經營、薄利多銷,到去產能學會做“減法”,在企業管理中追求精益求精,再到持之以恒的產品創新,專注于差異化、品牌化和個性化定制,“雙童”這根輕得不能再輕的“吸管”越來越有了含金量。

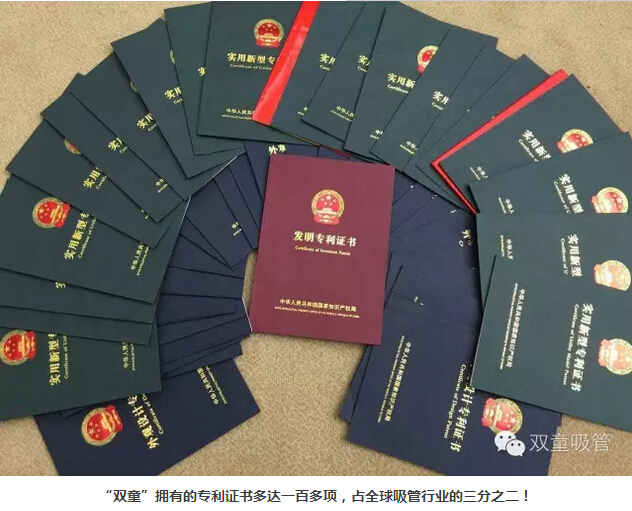

不僅吸管行業的商標、專利和著作權,三分之二的知識產權都被它緊緊掌握,多達147項,還在占地只有18畝的廠區內,創造了高達28萬元的平均畝產稅收,成為義烏平均畝產稅收最高的企業之一。去年,“雙童”的產值更是接近2億元,而按照義烏的平均工業產出,需要100多畝地。

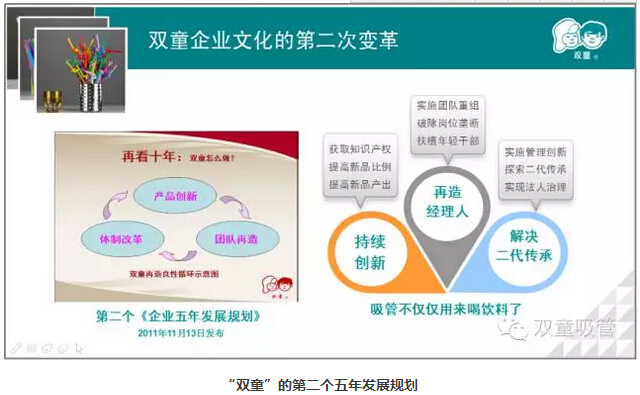

“企業的發展不是一蹴而就,而是要以五年、十年為單位。”隨著“雙童”又一個五年規劃進入尾聲,這幾天,樓仲平又開始了對下一階段企業發展的思考。

“持續的產品創新,這是企業發展永恒的話題。”樓仲平說,未來五年,企業將努力向99%前進。不僅在創新上加大力度,在提升品質上也將持續推進。今年,“雙童”投入了1000萬元用于硬件改造,員工公共區域將全部按照五星級標準進行提升。

十年前,樓仲平就曾花三千萬元對員工寢室進行三星級酒店標準裝修,水龍頭、門、床各種生活配置都用一線品牌。如此“奢侈”,樓仲平卻直言花得值。“一個素養再差的人,進入高雅的五星級酒店,他也不會隨地吐痰,久而久之他也會改變自己的陋習,這就是環境影響人改變人的道理。”在樓仲平看來,人的轉變是第一步,只有素質提高了,品質自然就有保障。

樓仲平表示,在品質持續提升的基礎上,未來五年,“雙童”還將積極健全規則機制,著重于標準化、法制化。一把掃帚就涉及260頁的文件,也正體現“雙童”對制度文化的重視。

“當創新、品質、管理都得到長足提升,企業未來可期。”樓仲平說,“我這輩子就做了一根‘吸管’,我會把它一直做下去,努力把‘雙童’做成百年企業。”