產品:指能夠供給市場,被人們使用和消費,并能滿足人們某種需求的任何東西。

商品:用于交換的勞動產品。

看完了這樣的解釋,是不是還是覺得云里霧里的?

下面,吸管妞給大家分享一個案例:

愛馬仕的包憑什么賣到十萬元?

即使你不愛奢侈品,你也一定聽過愛馬仕這個牌子,它的包包價格高昂。但你有沒有想過,愛馬仕的包包究竟憑什么能賣那么貴呢?

我們先來做個選擇題,在經濟條件允許的情況下,你的面前有這樣幾個選擇:

假定它們的款式、材質、工藝等條件完全相同,你會選擇哪個呢?大部分人都會選擇愛馬仕的包,這是為什么呢?

因為愛馬仕這個品牌已經成為了身份、地位的象征,愛馬仕的包背后隱含了很多我們看不見的產品內在屬性,比如:文化性、精神性、創(chuàng)意性、時尚性、流行性等等。

我再以“雙童”為例,很多人都認為:一根吸管只能賣幾厘錢,只能用來喝飲料,這么小小一根沒必要做品牌……但“雙童”在2003年,就通過科學認知看到了產品背后隱含的品牌性、文化性、創(chuàng)意性、功能性、情感性、娛樂性······通過持續(xù)組合開發(fā)出全新的創(chuàng)新類吸管,逐漸改變了雙童命運!

在上述的兩個案例當中,你有沒有找到什么共同點?無論是愛馬仕還是雙童,實際上都完成了產品向商品的轉變。那么,這種轉變是如何實現(xiàn)的呢?

這時候,就需要用到“要素拆解vs重新組合”的思維模型了:

要素拆解vs重新組合

什么是要素拆解呢?

拆解,就是將一種產品按照一定的邏輯,層層拆解,拆成一個個單一要素。

舉個例子,比如一部手機,我們可以把它拆解成:屏幕、電池、攝像頭、主板、芯片、陀螺儀…….而陀螺儀繼續(xù)拆分,還可以拆解成金屬、塑料、橡膠、石英等等,最后看到的是礦產和元素。

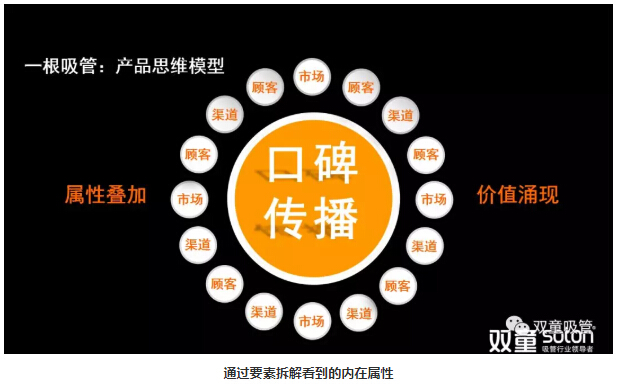

通過對產品進行不斷地要素拆解,能夠得出:產品本身只是要素疊加之和,就像1+1=2這樣。但商品則是在產品之外不斷疊加常人難以看見的內在屬性,我們可以通過“要素拆解”看到這些屬性。

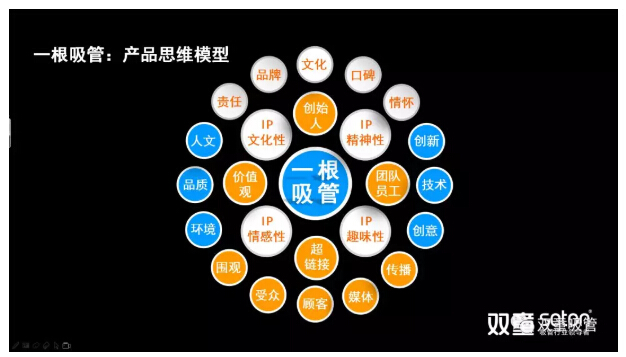

以“一根吸管”為例,通過對吸管進行不斷地要素拆解與想象,可以發(fā)現(xiàn),一根吸管之外,還可以有文化性、情感性、創(chuàng)意性、娛樂性、社會性、趣味性等內在屬性。

產品內在的屬性不斷外延后,改變產品的要素成本疊加從1+1=2,逐漸轉變?yōu)?*1=N,繼而實現(xiàn)產品內在價值的全面提升,獲得了價值涌現(xiàn)。

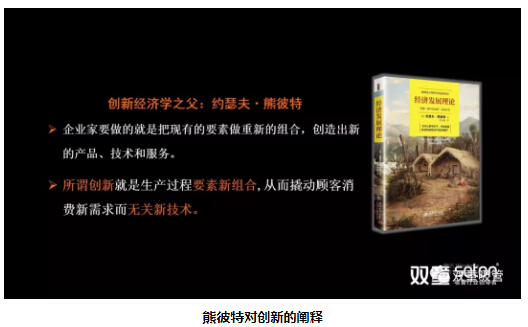

將拆解后的各種要素進行重新組合,從而創(chuàng)造出顧客喜歡愿意購買的新產品,其本質就是所謂的創(chuàng)新。

創(chuàng)新經濟學之父約瑟夫·熊彼特,曾在其著作《經濟發(fā)展理論》一書中對“創(chuàng)新”有過這樣的解釋:所謂創(chuàng)新就是生產過程中的要素新組合,從而撬動顧客消費新需求而無關新技術。企業(yè)家要做的就是把現(xiàn)有的各種要素進行重新組合,從而組合出顧客喜歡愿意購買的新產品,其本質就是所謂的創(chuàng)新。

所以,創(chuàng)新不一定是顛覆式的發(fā)明,也沒有我們想象得那么難,它其實是在“復雜現(xiàn)象”背后的眾多“簡單疊加”,是“要素拆解”后“重新組合”而獲得“非對稱”機會創(chuàng)造。這樣的案例其實有很多:

比如iPhone,iPhone對手機最初的顛覆實際上是那個可以用手來寫東西的觸摸屏。在當時,這個技術在手機行業(yè)上看好像是全新的,但實際上在計算機行業(yè)上早就已經是成熟的技術,喬布斯只是把計算機的觸摸屏技術,搬到了手機上而已。

再比如,瑞幸咖啡新推出的“小鹿茶”,也是一種“組合創(chuàng)新”,即將原有的茶品與辦公室“輕咖啡”人群兩大原有要素進行了重新組合。

不管是愛馬仕、瑞幸咖啡還是雙童吸管,在組合創(chuàng)新過程當中,都實現(xiàn)了從“產品思維”向“商品思維”的飛躍。通過要素拆解、擇優(yōu)選擇、重新組合,在產品之外疊加了更多的屬性,獲得了價值涌現(xiàn)。

所以,各位創(chuàng)業(yè)者們,當你們對產品創(chuàng)新沒有頭緒的時候,不如試試用“要素拆解vs重新組合”的思維模型,轉換思維,重新認知你的產品,看看會有什么改變吧!